- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

韃靼旅行記(6):依蘭にて 2002-02-07 初出『人間の経済』28号 ゲゼル研究会

泉留維(いずみるい)

依蘭という町は、ハルピンから車でしか行くことができない。特に今回は、厳冬期であるため、道は凍り、雪が降る可能性もある、少しでも危険を減らすために日本製のジープを借り、地元のドライバーを雇った。幸いなことに、ハルピン郊外から延びる高速公路で依蘭まで行くことができる(90元=約1,400円)ので、一応の除雪はされていて、200キロ以上の道のりであるが、3時間強ぐらいで着くことができた。朝9時頃に出発し、依蘭鎮(市街地)に入ったのが、ちょうど13時過ぎであった。

清朝の勢いが盛んなころ、三姓(現在の依蘭)は、黒龍江下流域やサハリンに住む広大な諸民族が、清朝へ服属している証としての朝貢を行う場であった。諸民族が清朝へ納めるものは、主に毛皮であり、特にクロテンの毛皮であった。清朝は、貢納者に対して、烏林(うりん)(賞与)として、ハライダなどの官位に応じ、官服一式や穀類酒などを下賜した。朝貢の儀式の様子は、1809年にサハリンの毛皮貢納民と密かに黒龍江を探検した間宮林蔵が、色付きの挿絵を使っていきいきと描いている。余談であるが、依蘭の博物館で、朝貢の図として展示されていたのは、間宮林蔵が著述した『東韃地方紀行』に載っている絵であったのだが、学芸員はこのことを全く知らずに展示に使っていた。ちなみに、間宮林蔵は、このような朝貢を行う場所を「満州仮府」と呼び、彼が訪れた満州仮府は、地図にあるデレンであり、三姓から派遣された清朝の役人がいた。

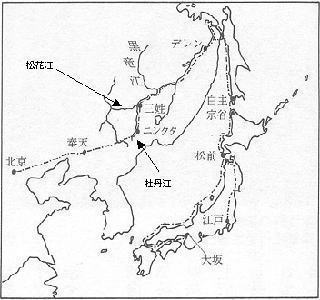

朝貢によって得た品々や、仮府での漢人商人との交易で得た中国製品などは、貢納者自身が消費するだけでなく、近隣の人々との交易品となり、さらには日本への輸出品となった。実際、アイヌ経由で江戸時代の「日本」には、彼らが朝貢で得た絹製の衣類や布地が入っており、「山丹服」や「蝦夷錦」などと呼ばれ珍重されたのである。蝦夷錦や山丹服は、幕府への献上品あるいは諸侯への贈答品として松前藩が独占的に扱ったが、商品としても重要で、北前船により日本海沿岸の港町に運ばれ、そこから全国に流布した。蝦夷錦は、袱紗や敷物、袋類、紙入れなどに仕立てられ、また僧侶の袈裟や掛け軸の風帯などとして、武士や寺社、金持ち、文人たちに喜ばれた。これらの軽物は、爛熟してきた江戸時代中後期の文化(化政文化)の中で、人々の自尊心をくすぐる粋な小道具として使われた。

一方で、日本から樺太アイヌ経由で大陸へいった商品としては、毛皮類、鉄製品(鍋、ヤスリ、ナイフなど)、漆器類、米などが挙げられる。その中でも、毛皮類と鉄製品が重宝され、例えば大きな鉄鍋などは重要な財産とみなされた。先日、国立民族学博物館の特別展(「ラッコとガラス玉」)に行ったのであるが、そこで展示されていた鉄鍋は、非常に立派である上に、最近まで大切に扱われていたことがわかるほどきれいに保存されていた。

江戸幕府は、基本的には鎖国体制であったが、対外貿易を黙認されていた藩が3つあった。それは、琉球王国と交易をした薩摩藩、朝鮮王国と交易した対馬藩、そして北方のアイヌ等と交易した松前藩である。幕府が直轄して交易をしていた長崎を加えて、鎖国体制の四口(よんくち)などと最近は称されているそうだ。3つの藩に対外貿易を認めていたのは、当然ながら、文物の行き来だけを想定しただけでなく、そこから入ってくる対外情報を狙ってのものであろう。北方に関しては、18世紀のロシアの南下政策を素早く察知し、幕府の命令によって蝦夷地探検が活発化して、大石一平、最上徳内、近藤重蔵、松田伝十郎、間宮林蔵などが活躍したのである(裏では、松平定信によって、『海国兵談』を書いた林子平などが弾圧されているが)。

清朝が衰退し始めた1850年前後からロシアがネルチンスク条約での国境を越えて、黒龍江近辺に再び現れ始めると、ロシア、中国、日本の狭間にいてその立場を有効に活かした先住民たちの北方交易も終焉に向かっていった。そして、地理的に国境を設ける近代国家の登場によって、交易路が遮断されたのが決定的となった(1868年の明治維新と1875年の樺太千島交換条約によって日本への輸出が困難になったことが大きな原因)。同時に、三姓の役割も低下し、今ではどこにでもありそうな地方の一都市になってしまっている。

話はまた現代に戻る。13時過ぎに依蘭に到着したが、観光用のガイドブックに載っている町でもなく、不幸なことに日曜日であったので役所も閉まっており、まずハルピン市の広報誌では史跡として重点整備される予定になっている「五国城跡」(遼金頃の城址、金軍に捕らえられた北宋第8代皇帝徽宗が幽閉され没した地)という場所を探した。これが見てびっくり。お情け程度の記念碑とモニュントらしきものがあるだけで、昔の名残はどこにもない。これを見て、かなりショックを受け、史跡を探すのではなく、とりあえず書店に入り、地方誌を探す方をまず行うことにした。

唯一の大通りに面した書店に入ると、幸運なことに依蘭の歴史文化をまとめたシリーズ本があり、またそこの店員さんが、地理に不案内な私たちのためにガイド役をかってくれることになった。その後、ガイドのおかげで順調に、依蘭博物館(未だに外国人料金があって驚いた)や清真寺(中国でのイスラム寺院の一般名称、回族の居住地に多い。寺院の人によれば、黒龍江省で最も古いらしい)などを巡り、最後に松花江と牡丹江が合流する地点を見に行った。

清朝時代に正確にどの辺りに港があったのかはわからないが、この合流点にある三姓を目指して、周辺の民族は黒龍江本流や松花江を千キロ近くも遡航して来ているのである。清朝に服属している証とは言え、それほど周辺の民族にとって、莫大な富をもたらしていたのであろうか。陸路より安全とは言え、相当な危険を伴ったことであろう。

太陽がほぼ沈みきった灰色の世界の中で、広大な川面を眺めながら、ほんの百数十年前まではあったであろう喧噪を極めた光景を思い浮かべ、依蘭の町を去っていくことにした。ハルピンで見た松花江とはまた違った光景を連想できたことが、日本に帰った今でも鮮明に思い出すことができる。

注1:今回の北方交易に関する記述は、主に下記の文献を参考にした。

海保嶺夫『エゾの歴史:北の人びとと「日本」』講談社 1996年

国立民族学博物館編集『ラッコとガラス玉』財団法人千里文化財団 2001年

注2:写真は、「山丹交易の経路(18世紀後半)」(出所)海保嶺夫[1996:199]より一部追加