プロジェクト

日本のフットパスについて

フットパスとは

「フットパス」とは、本来、イングランドにおいて、レクリエーション等の目的から、土地の所有権とは無関係に人々が「歩く権利(Rights of Way)」を有する道を指す言葉でした。近年、日本では、歩く権利とは関係なく、イングランドのフットパスの一部の機能である「歩きながら地域の特徴や原風景を体感する」という道をフットパスと呼ぶようになっています。2000年前後から取り組まれ始めた日本各地のフットパス事業は、旧来、村落共同体の通行や生活の場として用いられてきた里道(りどう)や作業道・遊歩道等を、散策路として再整備する形で展開しており、地域活性化に向けての新たな資源として域内外の注目を集めています。

日本のフットパスの現状

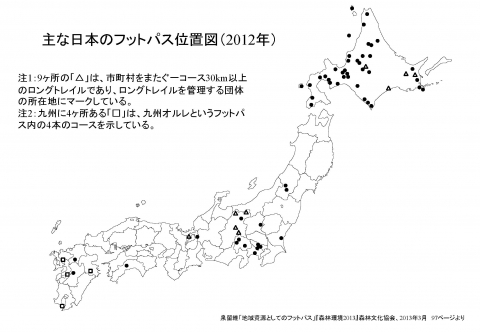

2012年現在、フットパスは、全国に少なくとも64あり、総延長は2,685kmとなっています(筆者調べ)。そして、一つのフットパスには、複数のコースが設定されている場合が多く、コース数は235本となっています。イングランドの総延長18万8,700kmには遠く及ばないですが、この10年での進捗は目を見張るものがあります。また、一コース30km以上という一泊しなければ歩けないような長距離フットパス(ロングトレイル)も9ヶ所あります。地域別にみると、圧倒的にフットパスが多いのが北海道で、北海道だけでも全体の65%以上となる43のフットパス、128のコースが少なくとも存在し、総延長では1,636kmとなっています。

( ポップアップで、位置図を掲載(JPEG) )

フットパス・マップについて

これまで訪問したフットパスについて、写真を挟みながら紹介します。該当する部分をクリックしてください。

関連論文など

フットパスの歴史や現状の詳細については、以下の論文などを参考にしてください。

- 「里道が担う共的領域:地域資源としてのフットパスの可能性」三俣学他編『ローカル・コモンズの可能性』ミネルヴァ書房、2010年6月→ 上記論文の英訳(一部抜粋)“Historic Local Community Pathways in Japan Help Protect Green Spaces from Developers”, JFS Newsletter No.125 (January 2013)< http://www.japanfs.org/en/mailmagazine/newsletter/pages/032567.html >

- 「土地のアクセス権と自然環境保全:イングランドの歩く権利・アクセス権から考える」鈴木直次・野口旭編『変貌する現代国際経済』専修大学出版局、2012年2月

- 「近年の日本のフットパス事業をめぐる関係構造」『専修人間科学論集(社会学編)』No.2、 2012年3月(共著)(全文公開)< http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repos... >

- 「フットパスが紡ぎ出すぶらぶら歩きの世界」『グラフィケーション』No.184、2013年1月

- “Recreation, easy access and rediscovery? Possibilities and problems of recent footpath projects in Japan”, Takeshi Murota and Ken Takeshita ed., Local Commons and Democratic Environmental Governance, United Nations University Press, 2013 (collective writing)

- 「地域資源としてのフットパス」『森林環境2013』森林文化協会、2013年3月

- 「緑へのアクセスを求めて」『approach』No.203、2013年9月(全文公開)< http://www.takenaka.co.jp/enviro/approach/2013aut/ >→ 上記記事の英語版“The Right to Access Nature”, approach No.203 (autumn 2013)< http://www.takenaka.co.jp/takenaka_e/about/pr_magazine/2013aut / >

韓国のフットパス 済州オルレ

東アジアでもっとも整備されているフットパスは、韓国済州島の済州オルレでしょう。「オルレ」というのは、韓国の済州島の方言で「大通りから民家に至る路地」という意味です。2007年9月に最初のコースがオープンし、2012年11月にオープンした第21コースをもって丸い形をした済州島をほぼ一周する形でコースがつながることになり、済州島各地の歴史、文化、食などが満喫できるものになっています。フットパスの運営や整備は、社団法人済州オルレが行っていますが、コースの設定や宣伝などについては、道や市政府と協議しながら進めています。コース上には、ルートを案内するサインとして、青色と赤色のリボンが木の枝や電柱に結びつけられたり、分かれ道などの重要なポイントにはカンセと呼ばれる済州島固有の小型馬を模した標識が置かれたりしています。現在、島内を一周する21の正規コース(約350km)と5の追加コース(約73km)があり、韓国内でのトレッキングのブームも重なって、年間100万人以上の人が済州オルレを訪れています。また、オルレ本部のショップやHPで、オルレに関するグッズ、ガイドブックをはじめとしてレインコートやバンダナなどを積極的に販売しています。なお九州のフットパス、九州オルレや美里フットパスは、この済州オルレの影響を強く受けています。(2012年8月訪問)

ホームページ(右上のカンセ(馬のオブジェ)付近をクリックすれば日本語表示にできます) http://www.jejuolle.org/

- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

財産区悉皆調査の結果などについて

財産区悉皆調査の結果などについて(2011年9月29日)

文部科学省の科学研究費補助金・特定領域研究『持続可能な発展の重層的環境ガバナンス』(領域代表者:植田和弘・京都大学大学院教授)の「グローバル時代のローカル・コモンズの管理」班 (研究代表者:室田武・同志社大学教授)の一事業として実施されていた財産区悉皆調査(実施責任者:泉留維・専修大学准教授)ですが、2008年3月31 日付けで結果をとりまとめた報告書を発行し、その後データの点検や内容の充実を図り、2011年8月3日付で『コモンズと地方自治:財産区の過去・現在・ 未来』という本を発刊しました。これもひとえに自治体関係者の皆様のご協力の結果であり、関係各位には厚く御礼申し上げます。

調査結果の概要

対 象:全市区町村(1827自治体:1804市町村、23特別区)

方 法:質問紙郵送方式(2007年3月1日付送付)

質 問:2007年(平成19)年3月31日時点での財産区の状況など

①回答自治体数:1,795(98.3%)

②財産区保有自治体数:442(24.2%)

③設置されている財産区数:3,704

④平成の大合併期間に解散した財産区数:56

⑤平成の大合併期間に新設された財産区数:55

⑥平成の大合併期間に合併した財産区数:2

報告書のダウンロード

『財産区悉皆調査報告書:ローカル・コモンズとしての財産区』(PDF・1.8MB)

<「資料編Ⅲ章 財産区一覧」(エクセル・532KB)>

☆運営中の財産区(平成19年3月末時点)については、ここで詳細なデータベース検索を行うことができます。

なお、報告書のデータ等にミスが見つかっていますので、可能でしたら、下記の著書をお読みいただければ幸いです。

『コモンズと地方自治』について

著 者:泉 留維, 齋藤 暖生, 浅井 美香, 山下 詠子

出版社:日本林業調査会

価 格:2500円

目次などの詳細については、日本林業調査会のHPをご参照ください。