- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

2020年版地域通貨稼働調査の結果について(速報版)

例年実施している地域通貨の稼働調査の結果(速報版)を公開します。この調査は、日本の地域通貨の稼働状況を把握するために、泉留維(専修大学経済学部教授)と中里裕美(明治大学情報コミュニケーション学部准教授)が定期的に実施しているものです。詳細な分析については、論文等で行う予定ですが、今回の調査では2020年12月時点で184の稼働中の地域通貨を確認しました。詳しくは、ファイルをご覧ください。

例年実施している地域通貨の稼働調査の結果(速報版)を公開します。この調査は、日本の地域通貨の稼働状況を把握するために、泉留維(専修大学経済学部教授)と中里裕美(明治大学情報コミュニケーション学部准教授)が定期的に実施しているものです。詳細な分析については、論文等で行う予定ですが、今回の調査では2020年12月時点で184の稼働中の地域通貨を確認しました。詳しくは、ファイルをご覧ください。

地域通貨の取り組みは、ピーク時と比較すれば、近年は低調ですが、毎年10弱の新しい地域通貨が立ち上がっています。その中でも、2010年以降、日本各地に広まっていったのが「木の駅」方式の地域通貨です。2019年、兄弟木の駅会議・代表の丹羽氏、明治大学の中里氏との合同で、全国75ヶ所確認できている「木の駅」方式のうち46ヶ所に対して、訪問配布・郵送回収法で現況調査(「木の駅センサス2019」)を行いました。その結果の一部については、2019年11月24日の林業経済学会2019年秋大会で報告を行っています(泉・中里(2019)「「木の駅」における地域通貨の現状と課題について -木の駅センサス2019の結果より-」)。下記にその時のPPT(一部)を公開します。林業経済学会2019年秋大会の要旨集は、ここをクリック してください。

なお、「木の駅」の仕組みについては、木の駅ポータル でご確認ください。

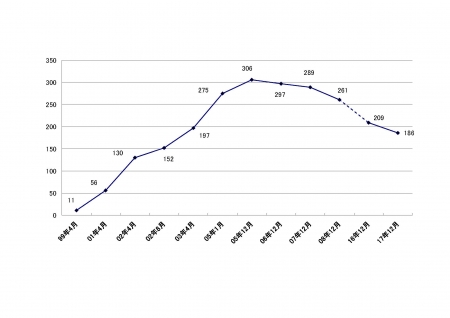

昨年に引き続き、2017年12月時点での地域通貨の稼働状況について調査を行いました。地域通貨の稼働数調査の手法については、泉・中里(2017)を参照してください。なお、2017年12月の稼働数調査は、明治大学の中里裕美氏と泉が合同で行っています。

2017年12月現在での稼働しているものは186となっています。今回の調査で新たに見つかったり、中止が判明したりした地域通貨もあるため、昨年の調査と過去の数値が若干異なっていますが、2016年調査と比較して20以上も減少しています。2005年12月調査をピークにして稼働数は漸減しており、この流れが変わる様子はありません。2017年に立ち上げられた地域通貨は、確認したもので7あり、誤差の範囲だと思われますが、若干減少しています。「木の駅」として取り組まれる地域通貨はまだまだ数多くありますが、新しい傾向としては、ブロックチェーンの仕組み等を用いて、スマートフォンで電子地域通貨のやりとりをする仕組みが出てきていることでしょう。

地域通貨の電子化については、日本でも2000年代初めから、地域通貨の利便性を高めるためにその必要性は語られてきました。2002年の住民基本台帳ネットワーク用のICカードを用いたものが始まりであり、市民団体が主体となったものの初期の事例としては2004年に導入した千葉市の地域通貨ピーナッツをあげることができるでしょう。ただ、このときは、あまり電子地域通貨は普及しませんでした。

しかし、2009年にビットコインが登場したことで状況が変化しつつあります。投資対象として仮想通貨への関心が高まると共に、ブロックチェーンによる新たな貨幣発行の仕組みそのものへの関心も高まりました。その影響は地域通貨の世界にも及び、海外に目を向けると、イングランド北部にある小都市ハル(Kingston upon Hull)では、2014年からハルコイン(HullCoin)と呼ばれるブロックチェーンの仕組みを用いた地域仮想通貨が実験的に取り組まれているそうです。

日本では、2017年9月に実験が行われた「近鉄ハルカスコイン(発行主体:近鉄グループホールディングス)」や、2017年12月に導入された「さるぼぼコイン(発行主体:飛騨信用組合)」がブロックチェーンを用いた地域仮想通貨の例として挙げることができるでしょう。

一部詳細な結果については、『都市問題』2018年9月号(泉留維「自治体は地域通貨とどう向き合うのか」)に掲載しますので、そちらをご覧下さい。

日本で地域通貨が知られ初めて20年近くになります。いろんな場所で、様々な想いを込めて地域通貨が取り組まれてきましたが、十分に地域に浸透している地域通貨が日本にあると断言はしにくいでしょうか。最近では、地域通貨が新聞などのメディアで取り上げられることもかなり少なくなりました。しかし、地域通貨の取り組み自体は、2006年頃の最盛期と比較すればその数は減らしていますが、堅実に行われています。また、2014年前後から、それまでなかったようなタイプの地域通貨も出てきています。このような日本の地域通貨の現状について、2008年以来の状況調査を行いました。明治大学の中里裕美准教授と合同で行い、2016年12月時点での稼働状況となります。詳細な結果については、

泉留維・中里裕美(2017)「日本における地域通貨の実態について:2016年稼働調査から見えてきたもの」『専修経済学論集』52(2)

をご覧下さい(2017年12月刊行)。ここでは、全体の稼働数の図だけアップします。1999年初頭には数えるほどしかなかった地域通貨が、おおよそではありますが2016年12月現在での延べ立ち上げ数が600以上、稼働しているものは204となっています。2006年頃をピークとしてその後は漸減していますが、いまだ少なくない地域通貨が稼働し、稼働して10年以上を経過している地域通貨も2016年12月現在で78あります 。

ここのところコモンズやフットパスの研究が中心で、地域通貨の研究をお休みしていましたが、ここ数年、少しずつ再開しています。日本では、あまり話題に上らなくなっていますが、地域通貨はまだまだ稼働しているところが少なくありませんし、毎年新規で立ち上がっています。2009年以来ですが、明治大学の中里裕美さんと協働ですが、稼働調査を行っています。その結果は、近々に公開したいとは思いますが、それに先だって、過去に収集した地域通貨の写真をHPに掲載します。地域通貨と一口に言っても様々な形態や方法があり、地域通貨そのものも非常にユニークなものです。多くは10年以上前に収集したものなのでほとんどが中止となっていますが、記録として掲載しておきたいと思います。下記の「公開プロジェクト」の「日本の地域通貨マップ」をクリックしてご覧下さい。なお、新たに収集できたものについては、おいおいアップしたいと考えています。

「社会の富は買収や交換ではなく、生産と発見によってのみ増やすことができる。通商や交換は‘どのような利益に対しても全く等価の損失が発生する’」

(ジョンラスキン

地域通貨ロールプレイ:翻訳アレンジした地域通貨ゲームのマニュアルとキット 2001-07-24

(初出『人間の経済』7号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』7号 ゲゼル研究会)  (初出『人間の経済』10号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』10号 ゲゼル研究会) (初出『人間の経済』13号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』13号 ゲゼル研究会) (初出『人間の経済』39号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』39号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』45号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』45号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』60号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』60号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』71号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』71号 ゲゼル研究会) (初出『人間の経済』76号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』76号 ゲゼル研究会)

ミャンマー(ビルマ)は、1885年に第3次イギリスビルマ戦争により、約850年にわ たる王朝時代が終焉し、イギリスの植民地に組み込まれた。1886年3月以降、すでに 植民地化されていたインドの一部として統治され、1937年4月からはインドから分離 されたイギリス植民地となった。そして、1943年に日本軍が進駐、大戦後は再びイギリス領に服した後、1948年1月共和国として独立した。その後、政情不安や外国資本 の激しい進出などにより、1962年に軍事クーデターが起き、軍事政権は華僑、印僑に よる経済支配の打破が唱えた。全ての外国人資本の国有化を目指し、イギリス資本の 金融、鉱山、プランテーション、大規模工場、華僑資本の中小企業、諸種サービスな どの殆どが国営化された。その中で、1963年2月にすべての銀行が国有化され、そし て1964年5月、一回目の貨幣交換(廃貨:Demonetizations)が行われた。大量に現金 を抱え込む資本家に対して、高額紙幣を小額紙幣に交換する際に手数料を採ったため 実質的な貨幣課税となった。そして、1985年11月にまた一部商人の私腹を取り上げる との大義名分と、貨幣流通量を減らしインフレ抑制を狙うために、高額紙幣(50及び 100チャット)を廃貨した。廃止された紙幣を新しい少額紙幣に交換する際、国有銀 行に提示し、個人所得に応じて一定額を超えた場合税金(貨幣保有税)を支払う仕組 みであった。交換した小額紙幣は、25や35チャットといった半端な額の紙幣であり、 使用しにくい形がとられた。さらに軍事政権は1987年に三度廃貨を行った。この時は 、小額紙幣である25、35、75チャットも廃貨、そして1964、85年に実施された同様の 措置の際には、小額紙幣との交換が認められたが、1987年9月の措置の際には、小額 紙幣との交換もほとんど認められなかった。この三度目の廃貨は、少額貨幣までに及 び、交換がほぼ行われなかったため、国民生活に大きな影響を及ぼした。貨幣流通量 が、1987年6月の177万チャットから1987年9月には81万チャットまで大幅に減少した のであった。三回の廃貨の過程では、75、35、15、45、90チャットという半端な額面 の紙幣が発行されている(数字は発行順)。現在でも45チャットといった半端な額面 の紙幣が廃貨の名残として残っている。

—カリフォルニア州の「ハムとタマゴ」計画—

泉 留維

国民年金や厚生年金のずさんな管理運用、負担の不公平感などによる年金保険料の不払い、そして政府財政の逼迫が、将来に向けての年金に対して大いなる不信感を作りだしている。近々、大幅な年金政策の転換を迫られるであろうが、その際、年金行政のコスト削減、資産の差し押さえなどを含む強制徴収や税金による補填、給付額の減額程度で問題の根本的な解決につながるのであろうか。本稿では、年金改革の資料として、主として1930年代にカリフォルニア州で議論となった“ham and eggs”計画について紹介していく。

1930年代のアリカのカリフォルニア州は、今とは大きく異なり、退職者が多く住む場所の一つであった。そして、この時代は、1935年に社会保障法が成立したばかりで、雇用主が年金資金を提供することは非常にまれであり、やっと公務員や鉄道職員、大学教員などから徐々に始まりつつある状態であった。このような状況の中で、1930年代後半にそれまでの年金制度とは異なる思想を持った仕組みが提案され、法案化の寸前までいっていったのである。それが今回紹介する“ham and eggs”計画である。

独特の年金制度を大々的に提案したのは、ラジオのプロモーターであったアレンウィリスとアレンローレンスという兄弟である。ラジオは、1930年代においては最先端の電子機器であり、情報伝達手段であった。現在に当てはめるとインターネットのようなものである。カリフォルニア州では、1936年の時点で全世帯の70%が保有、さらに保有世帯が急速に増えていた。このラジオというディアによって、この制度を州民へ広報する有効な手段となり、最終的には法案化のための住民投票にまで持ち込むことができたといっても過言ではない。

アレン兄弟が提案した制度とは、失業中の50歳以上の人々に対して、政府が、毎週各々が一ドルと額面価値が等しい30枚の証書を配布するというものである。その証書は、貨幣のように購買力を持っている。ただ証書は、毎週その保有者は2セントの収入印紙を貼付することが求められるのである。そして一年後には、印紙売上である一枚当たり1.04ドル(償還基金と管理費用)を用いて額面価値で政府により償還される。アレン兄弟は、カリフォルニアの住民にこの政策に親しみを持ってもらうために、最初は「毎週火曜日に30ドルを!」といっていたスローガンを「みなさん毎朝“ハムとタマゴ(Ham and Eggs)”を食べましょう」と変更し、「ハムとタマゴ」計画と名付けた。

最初にこの政策案を導き出したアレン兄弟ではなく、アレン兄弟と同じラジオ局のパーソナリティであったノーブルであった。ノーブルは、フィッシャーのStamp Scripを読み、年金基金の新たな構築の仕方を思いついたのであった。ただフィッシャー自身は、後年、ルーズベルト大統領に対して「ハムとタマゴ」計画を認めないように進言している。彼の案は、50歳以上の失業者に対して毎月曜日の朝に25ドル相当の証書を配布するものであった。週に25ドルとは、1930年代当時ではフルタイムの工場労働者平均週給よりも高い金額である。この案を実行した場合、一人当たり年間1300ドル(25ドル*52週)、カリフォルニア州の50歳以上の半数が仕事をしていないとすると合計11億ドル、州のGDPの5分の1にものぼる額が支出されることになる。当時、州内では現金通貨は3.5億ドルが流通し、広義の貨幣(現金通貨と要求払預金)は20億ドル流通していたと推計されており、新たに支柱に大量の購買力が注入されることになることがわかる。フィッシャーが反対したのは、彼自身は基礎自治体において補完的かつデフレ脱却のための一時的な政策として提案したのであり、カリフォルニア州という規模での実施は必ず証書の実質価値が下がり、いずれ制度が破綻することになると考えたからである。

このカリフォルニアでの「ハムとタマゴ」計画は、全米での関心を集めたが、フィッシャーの進言もあり、ルーズベルト大統領はラジオ番組でその計画を批判している。また、州内の銀行業とビジネスの代表者が、1938年9月にスタンプ付きの証書を受け取らないと公表し、評判が良かった「ハムとタマゴ」計画に水を差すことになった。このような反対の動きも盛んであり、また一方ではラジオを中心とした賛同を求める動きも盛んな中で、この計画を法案化するかどうかの住民投票が行われた。この一見奇抜な年金改正案(第25号案)は、1938年11月の住民投票において114万3670票の賛成(総投票数の45%)を得たが、僅差(約25万票)で否決されてしまったのであった。ただこの否決で計画は途絶することなく、若干の変更(3%の印紙税と毎週30ドル相当の配布)を行い、翌39年の投票にもかけられたが否決されている。このカリフォルニアでの取り組みは、他州へも伝播し、実際、オハイオ州では若干変形の案(例えば、60歳以上に毎月50ドル、夫婦の世帯には80ドルの配布)が投票にかけられている。この政策案は、社会信用(social credit)運動と自由経済運動の融合の中で出てきたものであるが、1939年の住民投票での否決以降、第二次世界大戦に突入する中で多くの人の記憶から消えていったのであった。

学術論文や雑誌記事の一部は、「研究」に全文を公開しています。

学術論文や雑誌記事の一部は、「研究」に全文を公開しています。

2007年11月7日更新

(初出『人間の経済』114号 ゲゼル研究会:下記のNPO学会発表論文から一部抜粋し、まとめなおしたもの)

(初出『人間の経済』114号 ゲゼル研究会:下記のNPO学会発表論文から一部抜粋し、まとめなおしたもの)  (初出『人間の経済』82号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』82号 ゲゼル研究会)  (初出『人間の経済』79号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』79号 ゲゼル研究会) 「指数的成長が有限な世界で永久に続きうると信じる者は理性を失った者たちか、さもなければ経済学者たちだ」

(ケネスEボールディング)

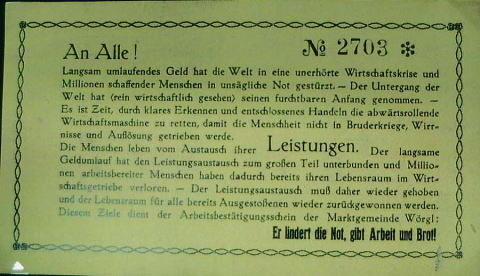

ヴェルグル労働証明書(1930年代の減価する補完通貨)裏面

諸君、ため込まれて循環しない貨幣は、世界を危機に、そして人類を貧困に陥れた。労働すれば、それに見合う価値が与えられなければならない。お金を一部の者の独占物にしてはならない。この目的のために ヴェルグル労働証明書は作られた。貧困を防ぎ仕事とパンを与えよ