- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

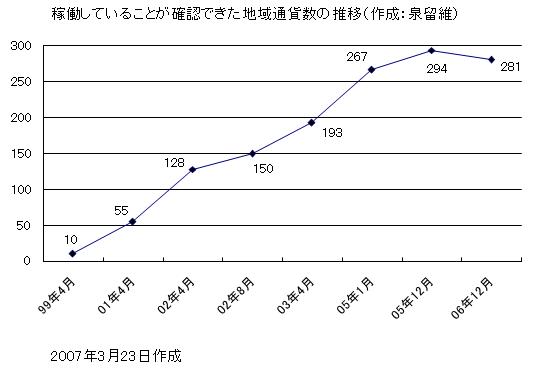

地域通貨の稼働数について

1999年から不定期ながらも地域通貨の稼働数調査を実施してきています。各々の時点で明らかに休止や中止を名乗っておらず、地域通貨を用いた取引が約半年以内に確認できたものを稼働中と定義づけて調査した結果(調査項目は地域通貨名、事務局所在地、発行主体属性、価値基準、システム、その他)を図示したものが、下記の図になります(クリックすると拡大します)。3年ぶりぐらいに過去の地域通貨の稼働数データを精査し直したので、昨年までの図とは数字が一部異なっていますが、傾向はそれほど変わっていません。

実際の活動の進捗よりもかなり先行して、2000年から一気にマスコミの関心が集まっていき、それにあおられるように稼働数も着実に増えていきました。イギリスなど一部の国をのぞき、ほかのほとんど先進国では、地域通貨について社会的に重要な立場にいるヒトが取り上げることはなかったのですが、日本では、2002年前後に日本銀行総裁や経済産業大臣などが好意的な発言を公の場でしていることも影響を及ぼしているでしょう。

日本でなぜ地域通貨が各地で取り組まれるようになったのかの仮説は、「日本における地域通貨の展開と今後の課題」『専修経済学論集』第40巻第3号や、近刊論文(いつ出版されるのやら・・)で書いているので、とりあえずそちらに任せるとして、すこし気になるのは調査開始して初めて稼働数が減少したことです。稼働数の減少は、①継続率の低下、②新規の地域通貨立ち上げ数の低下の両面がありますが、①のどういう地域通貨団体が取り組みを停止しているかを調査結果から抽出してみると、特に商店会・商工会発行の地域通貨の発行停止がほかのものと比較して著しいということがわかりました。2005年1月時点の商店会・商工会発行の新規地域通貨は21ありましたが、2006年12月には12団体まで減少しており、57.1%しか継続していない。これは、地方自治体発行81.8%、市民団体・NPO発行69.7%と比較するとかなり低い数字です。この継続率の問題をどのように理解するのか、そして②についてはどうなっているのかは、またの機会に書きます。