- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

2023年地域通貨稼働状況調査の結果について

例年実施している地域通貨の稼働調査の結果(速報版)を公開します。この調査は、日本の地域通貨の稼働状況を把握するために、泉留維(専修大学経済学部教授)と中里裕美(明治大学情報コミュニケーション学部准教授)が定期的に実施しているものです。今回の調査では2023年12月時点で183の稼働中の地域通貨を確認しました。詳しくは、ファイルをご覧ください。なお、今年度は速報版のみ公開となります。

例年実施している地域通貨の稼働調査の結果(速報版)を公開します。この調査は、日本の地域通貨の稼働状況を把握するために、泉留維(専修大学経済学部教授)と中里裕美(明治大学情報コミュニケーション学部准教授)が定期的に実施しているものです。今回の調査では2023年12月時点で183の稼働中の地域通貨を確認しました。詳しくは、ファイルをご覧ください。なお、今年度は速報版のみ公開となります。

コロナ禍が始まった2020年を境にして、主としてスマートフォンを用いる地域限定の取引・決済手段の新規導入が一気に増えました。日本では、2018 年、今では代表的なQRコード決済となっているPayPay やd払いが導入されています。大手通信会社が主導して、スマートフォンを用いての決済が導入されることで、多くの店舗においてコード決済ができる端末が置かれるようになり、基盤整備が進んでいたことも背景にあるでしょう。

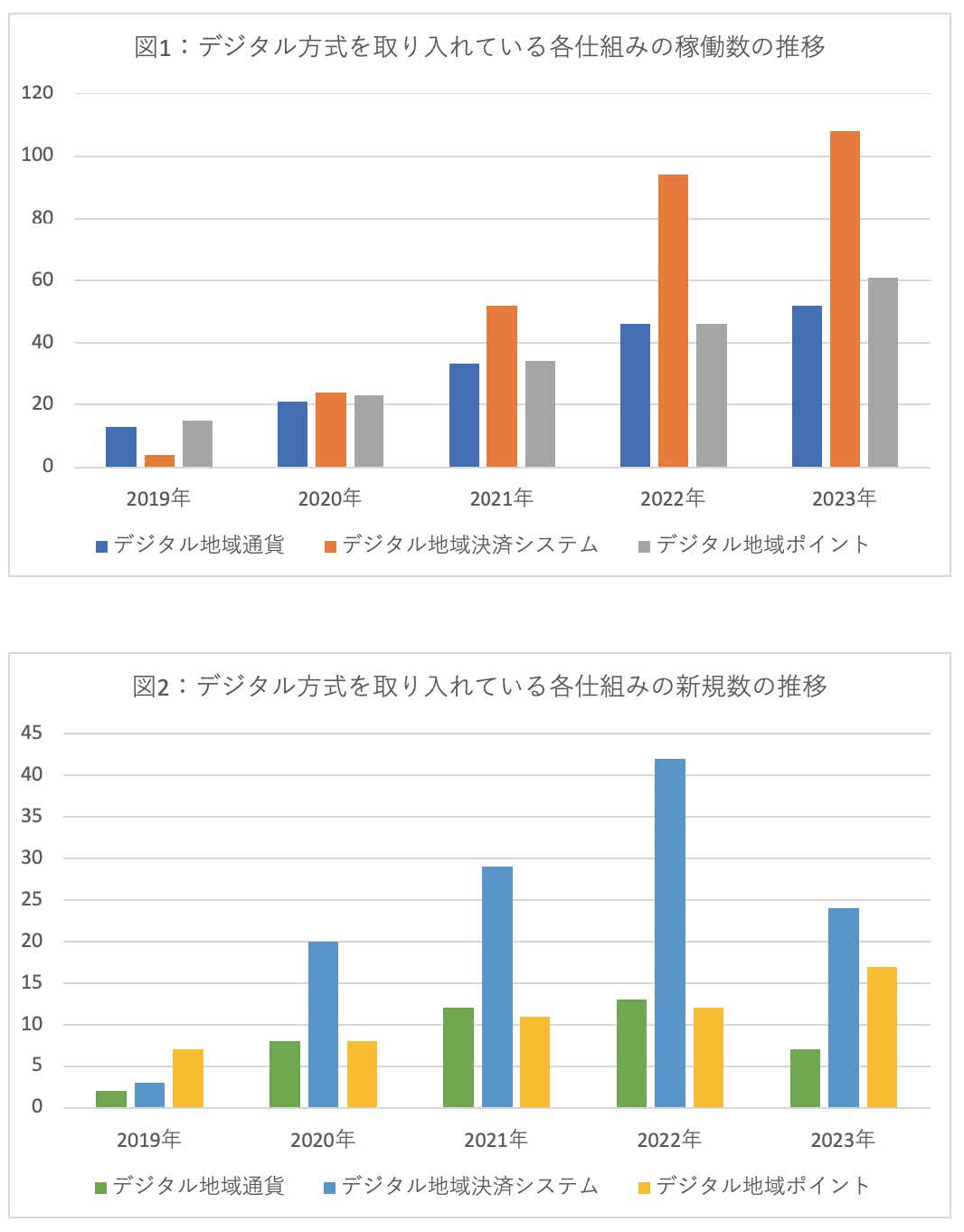

ここでは、地域限定でデジタルで価値の移動(取引・決済等)を行うものについて、デジタル地域通貨、デジタル地域決済システム、デジタル地域ポイントの3つに区分しています。詳細は基準等は「転換点を迎えた地域通貨―デジタル化は必然なのか」にて説明していますが、価値が循環するかどうか、日本円で購入できるかどうか等が、分類基準になります。

調査手法は、別途、毎年行っている地域通貨稼働調査の結果を用いつつ、HP等の公開情報から集計しています。結果は、下記の図1(稼働数)と図2(新規数)の通りとなります。2023年末のアナログ地域通貨を含めた結果については、2024年秋頃に速報版を公開予定です。

※地域決済システムと地域ポイントの一部については、両方の仕組みを組み込んだものもあり、それらについては両方にカウントしています。なお2023年12月末のデジタル方式の各仕組みの総数は221でした。

<参考文献>

泉留維(2023)「転換点を迎えた地域通貨―デジタル化は必然なのか」『オムニ・マネジメント』32(5),4-11頁

下記にて無料閲覧可能(2024年1月27日時点)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000078820.html

例年実施している地域通貨の稼働調査の結果(速報版)を公開します。この調査は、日本の地域通貨の稼働状況を把握するために、泉留維(専修大学経済学部教授)と中里裕美(明治大学情報コミュニケーション学部准教授)が定期的に実施しているものです。詳細な分析については、論文等で行う予定ですが、今回の調査では2020年12月時点で184の稼働中の地域通貨を確認しました。詳しくは、ファイルをご覧ください。

地域通貨の取り組みは、ピーク時と比較すれば、近年は低調ですが、毎年10弱の新しい地域通貨が立ち上がっています。その中でも、2010年以降、日本各地に広まっていったのが「木の駅」方式の地域通貨です。2019年、兄弟木の駅会議・代表の丹羽氏、明治大学の中里氏との合同で、全国75ヶ所確認できている「木の駅」方式のうち46ヶ所に対して、訪問配布・郵送回収法で現況調査(「木の駅センサス2019」)を行いました。その結果の一部については、2019年11月24日の林業経済学会2019年秋大会で報告を行っています(泉・中里(2019)「「木の駅」における地域通貨の現状と課題について -木の駅センサス2019の結果より-」)。下記にその時のPPT(一部)を公開します。林業経済学会2019年秋大会の要旨集は、ここをクリック してください。

なお、「木の駅」の仕組みについては、木の駅ポータル でご確認ください。

「社会の富は買収や交換ではなく、生産と発見によってのみ増やすことができる。通商や交換は‘どのような利益に対しても全く等価の損失が発生する’」

(ジョンラスキン

地域通貨ロールプレイ:翻訳アレンジした地域通貨ゲームのマニュアルとキット 2001-07-24

(初出『人間の経済』7号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』7号 ゲゼル研究会)  (初出『人間の経済』10号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』10号 ゲゼル研究会) (初出『人間の経済』13号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』13号 ゲゼル研究会) (初出『人間の経済』39号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』39号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』45号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』45号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』60号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』60号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』71号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』71号 ゲゼル研究会) (初出『人間の経済』76号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』76号 ゲゼル研究会)

学術論文や雑誌記事の一部は、「研究」に全文を公開しています。

学術論文や雑誌記事の一部は、「研究」に全文を公開しています。

2007年11月7日更新

(初出『人間の経済』114号 ゲゼル研究会:下記のNPO学会発表論文から一部抜粋し、まとめなおしたもの)

(初出『人間の経済』114号 ゲゼル研究会:下記のNPO学会発表論文から一部抜粋し、まとめなおしたもの)  (初出『人間の経済』82号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』82号 ゲゼル研究会)  (初出『人間の経済』79号 ゲゼル研究会)

(初出『人間の経済』79号 ゲゼル研究会) 「指数的成長が有限な世界で永久に続きうると信じる者は理性を失った者たちか、さもなければ経済学者たちだ」

(ケネスEボールディング)

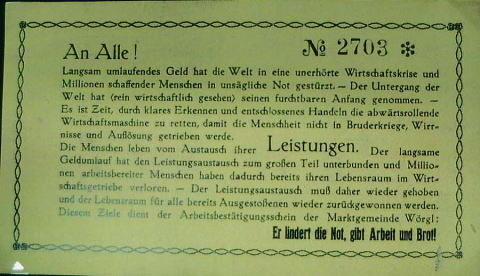

ヴェルグル労働証明書(1930年代の減価する補完通貨)裏面

諸君、ため込まれて循環しない貨幣は、世界を危機に、そして人類を貧困に陥れた。労働すれば、それに見合う価値が与えられなければならない。お金を一部の者の独占物にしてはならない。この目的のために ヴェルグル労働証明書は作られた。貧困を防ぎ仕事とパンを与えよ

環境関連講義やゼミナールを受講している学生の皆さんが、より理解を深めたい場合、まず下記の本の中から適当なものを読んでみるのをお薦めします。