- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

韃靼旅行記(7):豊満ダム 2002-03-28

韃靼旅行記(7):豊満ダム 2002-03-28 初出『人間の経済』35号 ゲゼル研究会

泉留維(いずみるい)

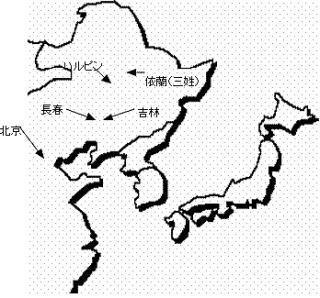

依蘭で感じた悠久の歴史を噛み締めながら、博物館や新華書店などにより、ハルピンそして長春と車と列車で移動して、吉林省第二の都市、1954年に省都が長春に移されるまでは吉林省人民政府があった吉林に向かった。中国広しといえども、省名を都市名にしているのはここだけである。

吉林市は、もともと満族の祖先が住んでいたところであり、満州語で「川沿いの町」を意味するジーリンウーラとこの周辺を呼んでいて、ここから吉林(中国語ではジーリンと発音する)という地名が誕生した。市の中心部には、松花江がS字形で蛇行しており、わたしが宿泊したホテルからは松花江を一望でき、朝には川面に霧がかかっていて美しい光景であった。

吉林では、郊外にある松花湖に向かった。吉林市の中心部から20数キロ、松花江の上流、満州国時代に豊満ダムの建設によってできた湖面面積550平方キロメートルもある人工湖であり、夏は遊覧船が出るなどの有名な観光地にもなっている。中国でダムといえば、多くの人が、真っ先に長江中流域にできる三峡ダム(総出力1820万 kW)を思い浮かべるであろうが、この豊満ダムも様々な意味で三峡ダムに匹敵するほどの話題性を秘めているのである。

松花湖にある豊満ダム発電所は基本的に軍事施設扱いであるが、今は一般に開放されており、門の脇にある守衛室でチケットを購入すると外国人でもガイド付きで見学(一人10元)できる。ガイドを車に乗せ、まず行ったのが発電所のコントロールルームがある施設である。一階には、松花湖の模型や発電用の立軸フランシス水車の見本が置いてあった。そして、三階にあるコントロールルームなどをガラス越しに見た後、施設の外に出て、ダムの下に向かった。施設の裏に回って驚いたのが、数多くの巨大な変圧器の一群である。松花江まで直線で200メートルぐらい距離であろうか、上には複雑な電線の網、地面には巨大な変圧器があり、電線網のトンネルをくぐりながら川辺まで行った。川辺まで行くと、全長1,080メートル、高さ91.7メートルにもなるコンクリート壁が出迎えてくれた。なかなか勇壮な景色である。このようなダムが、満州国時代に造られたのは驚きである。

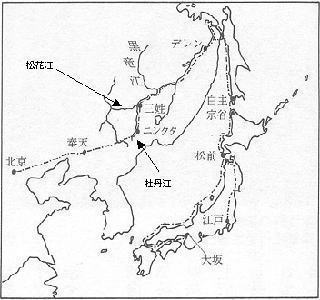

ここで豊満ダムの歴史を見てみよう。このダムと付随する発電所は、繰り返すことになるが1937年に満州国によって建設が始められている。当時においては、東アジア最大規模であり、6年後の1942年にダムの貯水が始められた。1942年11月8日の大阪毎日新聞に、この豊満ダムについての記事が載っている。その記事について、少し見てみよう。

大東亜戦争下、満洲が悠々世界に誇る科学の凱歌−三千年の歴史を秘めて滔々と流れる大松花江を堰止めて世界有数の大発電所を形成する豊満ダムは起工以来満五年、一億八千万円の巨費と一千二百万人の延労力を費して今ようやく完成を見んとしている。

中略>

この月末から結氷期になるが来春解氷とともにこの大堰堤に堰止められた水は刻々と増水し五百五十平方キロ、琵琶湖の八割の面積を持つ人造湖水では世界最大の貯水池が出現する。このダムを狭む上流下流の水位差によって明春四月ごろより万キロワットの大発電が開始されるが、このダム工事の完成は満支の河川の流量の季節的変化の甚だしいこと、勾配が緩やかであることなどから水力電気には不適格とされていた定評を完全に覆し鴨緑江の水豊発電所とあわせて世界有数の水力電気国として満洲が大東亜戦争下に高らかに凱歌をあげるわけである。しかもなお豊満ダムの完成はその電力による満洲国産業開発の原動力を確保するのみならず中略>この豊満ダムの完成は明年秋の予定で満洲国産業開発上大なる進歩をもたらすものである。

このように、当時においても、非常に話題性のある大規模公共事業であった。ただし、この大事業の裏では、多くの労働者が亡くなっていることを私たちは忘れてはいけない。戦前の日本国内においては、豊満発電所(約40万kW)ほどの規模の出力を持つ水力発電所はなく、宇治発電所(2万5千kW)や猪苗代第一発電所(3万5千kW)のような小規模ものがほとんどであった。満州国において、このような大規模発電所をつくる本当の意図はいったい何だったのであろうか。

満州国崩壊後、中国政府が接収し、89%まで完成していた工事を続行した。そして、1960年、第一期工事が終了し、約55万kWの発電所が完全に起動し始めた。実は、この時期、豊満発電所副所長、その後技師長(1955〜66年)を勤めていたのが、現在、全国人民代表大会常務委員会の委員長である李鵬である。豊満発電所は、当時の中国で最新鋭の水力発電所であり、周恩来の養子である李鵬が勤めるほど重要な施設であった。1988年からは、満州国時代の設計にはなかった発電機の設置プロジェクトが始まり、1992年には約72万kW、98年には約125万kWにまで拡大している。松花江には、4つの大規模な水力発電所があり、その中で豊満発電所は、一番歴史の長い発電所である。また、現在、2,000人もの人々が働いていて、発電開始以来、約80億kWhも発電しており、中国東北部の産業発展に大きく貢献している。

この豊満ダムは、歴史またその発電量で有名なだけでなく、前の五角紙幣(0.5元)の裏を飾っていることでも有名である。日本円でたとえれば、10円玉に刻まれている宇治の平等院のようなレベルであろう。とにかく法定貨幣にも登場するほど有名なダムであるのだ。現在の中国の紙幣(新紙幣)を見てみると、表は毛沢東、裏は国内の旧所名跡(万里の長城や桂林の山水など)になっている。もしかしたら、三峡ダムも近々お目見えするかもしれない。

豊満ダムを訪れたのは、ほんの1時間強であったが、わたしにとって興味深い訪問になった。厳冬の中、郊外のダムを見学していたのは私たちのグループだけであり、夏になると大変な喧噪なのであろうが、車のエンジンの音が湖面に吸い取られている錯覚を覚えるほど辺りは静かであった。