- タグ:

- 執筆者: izumi

- コメント: 0

木の駅センサス2024

「木の駅」の状況調査を実施した2019年から5年がたち、間にはコロナ禍もあったことから、どのような変化があったのか、もしくはなかったのかを把握するために、再び調査を実施しました。調査概要や単純集計結果については、ファイルで確認して下さい。なお、前回の調査についての詳細は 泉留維・中里裕美(2021)「木の駅センサスから見えてきた日本の地域通貨の新潮流」 に掲載しています。

「木の駅」の状況調査を実施した2019年から5年がたち、間にはコロナ禍もあったことから、どのような変化があったのか、もしくはなかったのかを把握するために、再び調査を実施しました。調査概要や単純集計結果については、ファイルで確認して下さい。なお、前回の調査についての詳細は 泉留維・中里裕美(2021)「木の駅センサスから見えてきた日本の地域通貨の新潮流」 に掲載しています。

日本では、2020年を境にして地域限定のデジタル交換(決済)の導入が一気に増えていきました。主にスマートフォンの専用アプリを通じて取引を行うもので、大きく3つのタイプ、転々流通性があるものとして「デジタル地域通貨」、転々流通性がないものとして「デジタル地域決済(商品券)」および「デジタル地域ポイント」に分類することができます。2023年に『オムニ・マネジメント』でも記述しましたが、その後のことも含めて、再整理したもの発行しました。ご興味がありましたら、下記からダウンロード頂ければ幸いです。

泉留維(2024)「地域通貨、地域決済、地域ポイントのデジタル化の現状についての一考察」 『専修経済学論集』59(1):121-130.

2021年12月時点での日本の地域通貨の稼働状況についての論文が、2023年3月に出ました。内容は、22年9月の速報版と大きな方向性は変わりませんが、より詳細にデータや分析を掲載しています。2022年12月時点での状況もデータを集め始めていますが、ほぼ間違いなくデジタル地域通貨の稼働数がかなり増加し、新規の地域通貨のほとんどがデジタル地域通貨になっていると思われます。

泉留維・中里裕美(2023)「コロナ禍における日本の地域通貨について―2021年稼働調査から見えてきたもの―」『専修経済学論集』57(3),23-40頁

機関リポジトリURL: https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=13362

木の駅センサスを行ってから、3年近くがたってしましました。その後、いくつか追加の調査を行ってきましたが、やっとその成果の一部を公刊することができました。センサスの結果の一部は紀要ですでに発表していますが、今回はセンサスの結果だけでなく、木の駅サミットやエリア会議に注目し、そのネットワークの拡がりについて分析したものとなっています。オープンアクセスになっていますので、是非、ご一読ください。木の駅の分析については、今後も続けていきます。

by Hiromi Nakazato, Rui Izumi and Seunghoo Lim

Land 2022, 11(10), 1811; https://doi.org/10.3390/land11101811 (registering DOI)

2月8日に日本フットパス協会10周年大会が東京都町田市で開催されました。その大会にあわせて、日本フットパス協会が日本のフットパスの現況を調査することになり、協会から委託を受けて調査を実施しました。

日本では2000年代初頭に各地で「フットパス」の設置が始まりました。多摩丘陵フットパスや根室フットパスなどが初期の代表的なフットパスです。その後、各地のフットパスの関係者のつながりを強め、フットパスの考え方や活動を広めるために日本フットパス協会が2009年に設立されました。この日本フットパス協会の設立を一つの契機にして、日本各地でフットパスの設置が一気に広がったとも言えるでしょう。ただ、実際にどの程度の広がりがあるのかは正確には把握されていません。協会設立10年という節目を受けて、各地の主要なフットパス団体の協力を仰ぎながら、現況の把握を行いました。

10周年大会で配布された資料は、おいおい日本フットパス協会のHPかFacebookで公開されるかと思いますので、ここでは結果の概要のみ載せます。今回の現況調査は、オルレやトレイル等は含まれていません。それらを含めた調査は同じ時期に独自に行っていますので、近いうちに論文化して公開するつもりでいます。

<「日本のフットパスの現況調査」について>

日本フットパス協会

令和2年2月8日

○調査要領

①調査対象:令和元年12月時点で次の2条件を満たしているもの。(1) 原則として、名称に「フットパス」という文言が入っている。(2)日本フットパス協会が記している「フットパス」の説明「森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径(こみち)【Path】」に当てはまる。

②調査方法:日本フットパス協会が対象となる「フットパス」のリストを作成し、対象団体等に対してメールで調査票を送付・回収(インターネット調査)

③回収数:135件

④調査実施期間:令和元年9月18日~令和2年1月23日

⑤調査実施者:泉留維(専修大学経済学部教授)

○調査結果の概要

・団体数

フットパスを設置している団体数は「135」団体。同じ運営団体が複数のフットパスを設置しているケースもあり、純団体数は「123」である。

・コース数

一つのフットパスには、複数のコースが設定されることが多い。全国のコース総数は「580」本。

・距離(km)

フットパスのコースの多くは、3時間以内に歩ける10km未満/本である。全国の総距離は「4278.2」km。

団体数、コース数、距離のすべてにおいて一位が北海道、二位が熊本県である。

(2011年9月29日更新)

→ 2012年以降の研究内容については、専修大学研究者情報データベースを参照して下さい。

「持続可能な社会に向けた諸方策」「エコロジーの視点から見た経済のあり方とは」

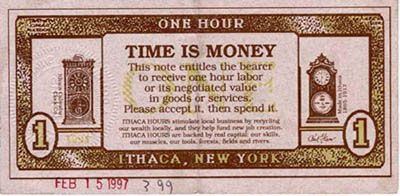

「イサカアワーズは、われわれの技術、われわれの時間、われわれの道具、われわれの森林土地川などの真の資本によって支えられている」 (地域通貨イサカアワーズ紙券の裏面)

以下に専門分野、著書、学位論文、学術論文、学会報告、寄稿文の紹介をします。

「地域通貨の有効性についての考察:新たな地域内資金循環の可能性」同志社大学大学院経済学研究科、2000年3月

学術論文の抜き刷り郵送をご希望される方は、こちらまでお問い合わせください。残部があるものは、原則、無料でお送りします。

その他の研究発表については「雑感」に全文を掲載しています。