2008年今治市関前岡村島でのゼミ夏合宿

今年でゼミとしては5回目、個人的には7回目の入島です。今年は台風は来ませんでしたが、猛暑で焼け付くような中での開催となりました。

岡村島は、港の付近の中心部には、2つの宿泊所(公営の農村交流センター(素泊まり一泊3000円)と民営のシー・ガル(素泊まり一泊2700円前後))あり、人数も増えたことから、今年は、両施設を借り切りとなりました。狭いながらも人工ビーチが目の前にあるのが売りですが、シャワールームの狭さと冷蔵庫の故障には毎年泣かされます。特に島外の人を呼び込んでの島の活性化をねらうのなら、もう少し今治市が公営の施設に投資をすべきでしょう。この5年間、その痕跡が全くないです(冷蔵庫が故障しても補充されない)。

○廃油石鹸作り(1日目)

使用後の食用油の有効利用の方法はいろいろあり、最近ではBDF化が話題になっていますが、一番、身近なものは石鹸でしょう。ということで、ゼミとしては始めて廃油石鹸作りを実施してみました。入手しやすいオルトケイ酸ソーダをしようしました。一人分の材料は、廃油100グラム、オルトケイ酸ソーダ25グラム、水道水50mlで、ペットボトルの中に入れて混合し、最後は豆腐の空き容器に流し込みました。

単に混合すれば完成すると思っていたのですが、合宿最終日(作成から3日後)、見るも無惨な結果が待っていました。34個作成し、固形化したのはわずかに5個。炎天下で、大人数で作成したため水や油の分量が多少いい加減になったり、混合時間が遵守されていなかったりという不備はあったと思いますが、あまりにも失敗作が多かったです。こういう化学反応で作成されるものは手順を遵守しないといけないですね・・・

○郷土料理作り(2日目)

どんな土地でもその土地ならではの料理があります。岡村島は離島で、平地も少ないことから、海産物を使った郷土料理が多いです。今回は、地元の婦人会の方がいろいろ指導してくれました。作ったのは、「イギス豆腐」「小アジの南蛮漬けサラダ」「ひじきの白和え」「なすのしぎ焼き」「タコの唐揚げ」「赤しそご飯」です。一部の野菜(にんじんなど)と米以外は、島でとれた食材を使用しました。

海草の臭いが鼻につくのか学生には今ひとつ評判が良くないのですが、この島の代表的な料理は「イギス豆腐」でしょう。地元でとれるイギス草をだし汁の中に入れ、大豆粉とともに煮込んでいくと、イギス草は影も形もなくなります。にんじんやエビを入れてバットに入れ冷蔵庫に入れて冷やすと、言葉では表現しにくい独特な食感を持つ「豆腐」になります(写真は冷やす前のもの)。味?臭い?になれるとやみつきになるようで、学生は誰も宿泊所に持って帰りませんでしたが、地元の人は残ったイギス豆腐をきれいに持って帰っていきました。

完成した料理です。普段の料理というよりも、ハレの時の料理なのでしょう(島民の方に聞き忘れましたが・・・)。

○大下島訪問(3日目)

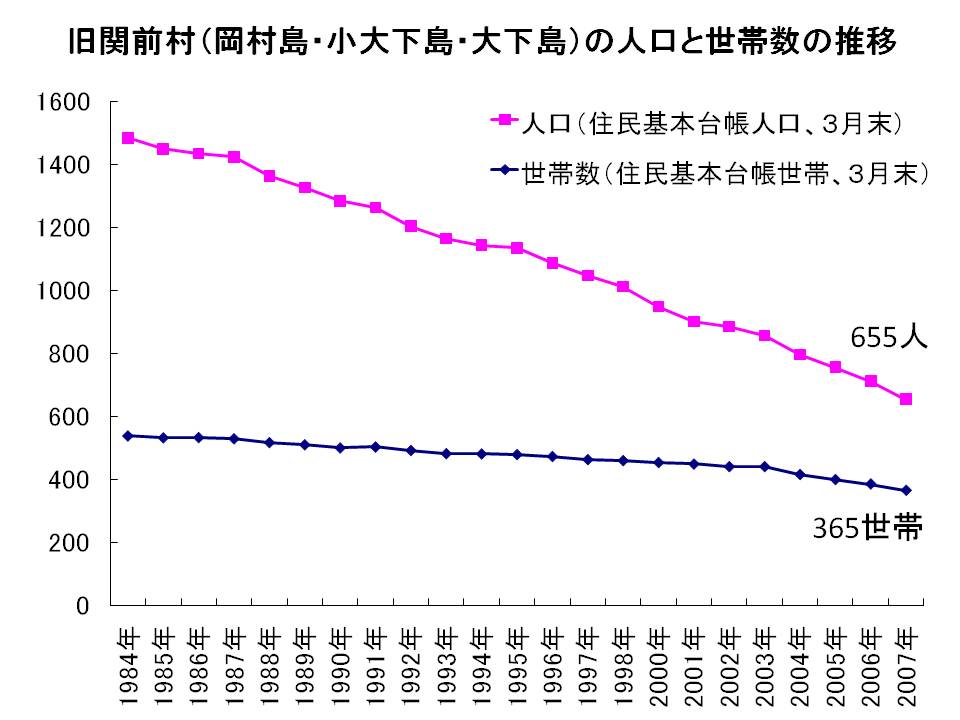

岡村島から船で約20分。大下島に行きました。2年前には10軒ほどのご自宅に訪問して生活調査をしましたが、今年は、灯台守をしていた92歳のお爺さんのお話を聞きに伺いました。旧・関前村は、1890年に岡村と大下村が合併してできた村で、そもそも行政区分は江戸時代にさかのぼっても違うところでした。大下島は、今でも漁業はほとんどしておらず、農業中心の島です(人口は100名強)。なぜ離島にもかかわらず漁業を全くしてこなかったのかはいろいろな説があるそうです(ここでは割愛)。写真は、手前が小大下島(昔は石灰岩の採掘が盛ん)、奧が岡村島です。

岡村島には、小さなJAのスーパーしかないため、食料品は基本的には四国の今治市中心部から買い付けてくることになります。人口が多い頃は、ほぼ毎日、専用船で買い付けが行われていましたが、今は週に2回程度となっています。専用船が到着すると港近くのお店に島内から多くの人が集まってきます。ほとんどが70歳以上なので、個人で船を乗り継いで今治市中心部に行くのは骨が折れることであり、専用船は生命線とも言える存在です。

○島民の方とのワークショップ(3日目)

島民や関前支所の方が8名ほど参加していただいてワークショップを実施しました。島民の方からは島の問題点や不満、学生からは自分なら島をこのようにできる、もしくはこのようにしたいなどのアイデアを出すなどの形で進めました。他所者中心の場なので、島民の方も気軽に問題点を出すことができたようで、けっこう盛り上がりました。高齢社会の問題点は当然のこととして、地域特有の問題としては、「たぬき」の異常発生(たぬきの食害などが深刻)と今年11月に開通する橋についてがあがりました。

後者の問題ですが、1998年、広島側の大崎下島と陸続きになり、計3つの離島がつながりました。そして、2008年11月に豊島大橋が完成すると岡村島は本州の呉市と陸続きになります(橋の詳細については広島県道路公社のHPを参照)。離島振興法(いろいろ問題点のある法律ですが)の対象から外れるといった財政上の問題もさることながら、24時間いつでも誰でも集落に入ってくることができるのは、島民に大きな不安を与えているようです。橋にビデオカメラを設置したいと市役所にお願いしたようですが、広島側が造った橋であることで今治市は対応してくれず、これといった対策が打てずに11月が来ることになりそうです。離島が陸続くになることでのメリット・デメリットがいろいろあげられるでしょうが、岡村島はその問題にまさに直面しています。

本山精錬所

本山精錬所