コロナ禍が始まった2020年を境にして、主としてスマートフォンを用いる地域限定の取引・決済手段の新規導入が一気に増えました。日本では、2018 年、今では代表的なQRコード決済となっているPayPay やd払いが導入されています。大手通信会社が主導して、スマートフォンを用いての決済が導入されることで、多くの店舗においてコード決済ができる端末が置かれるようになり、基盤整備が進んでいたことも背景にあるでしょう。

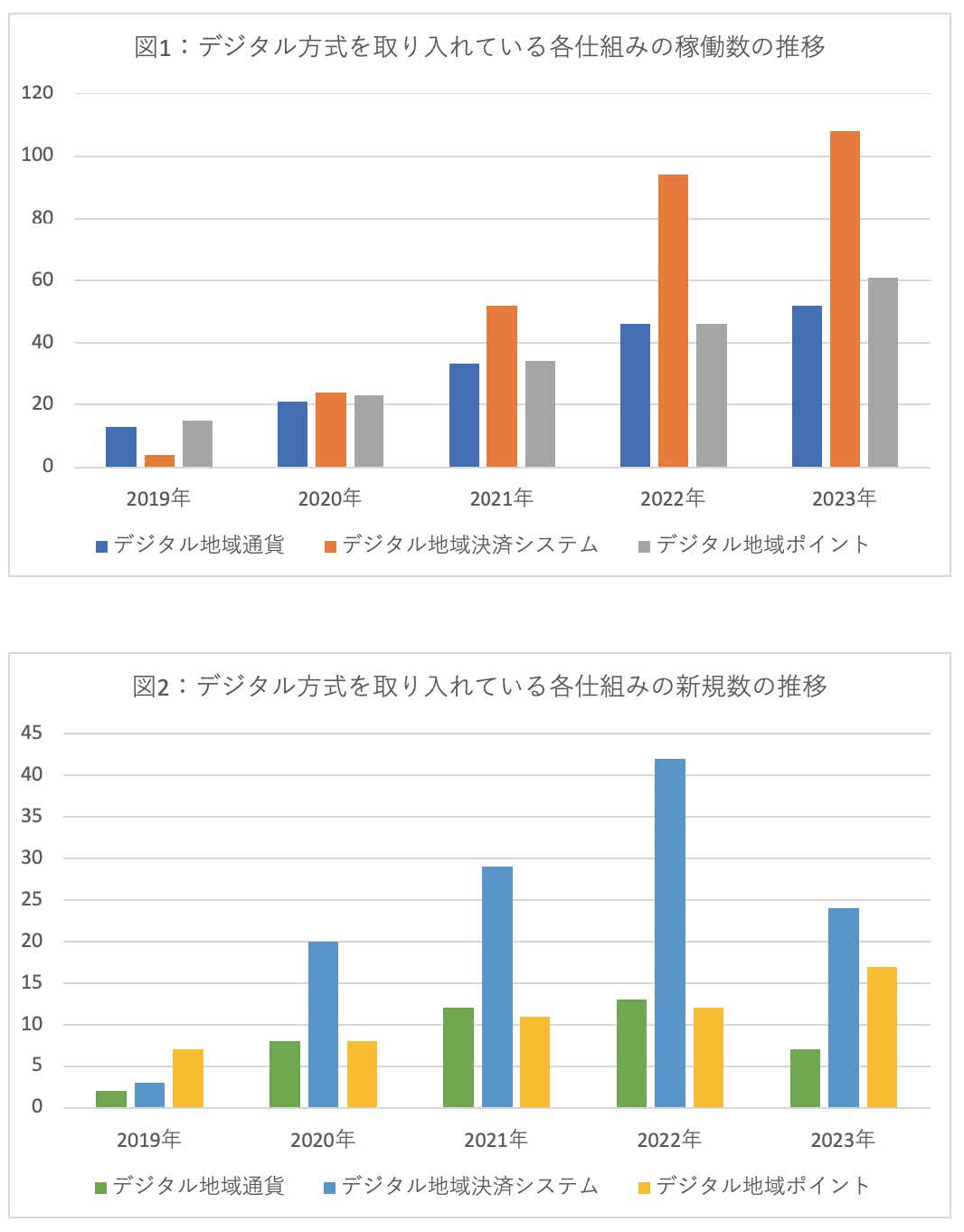

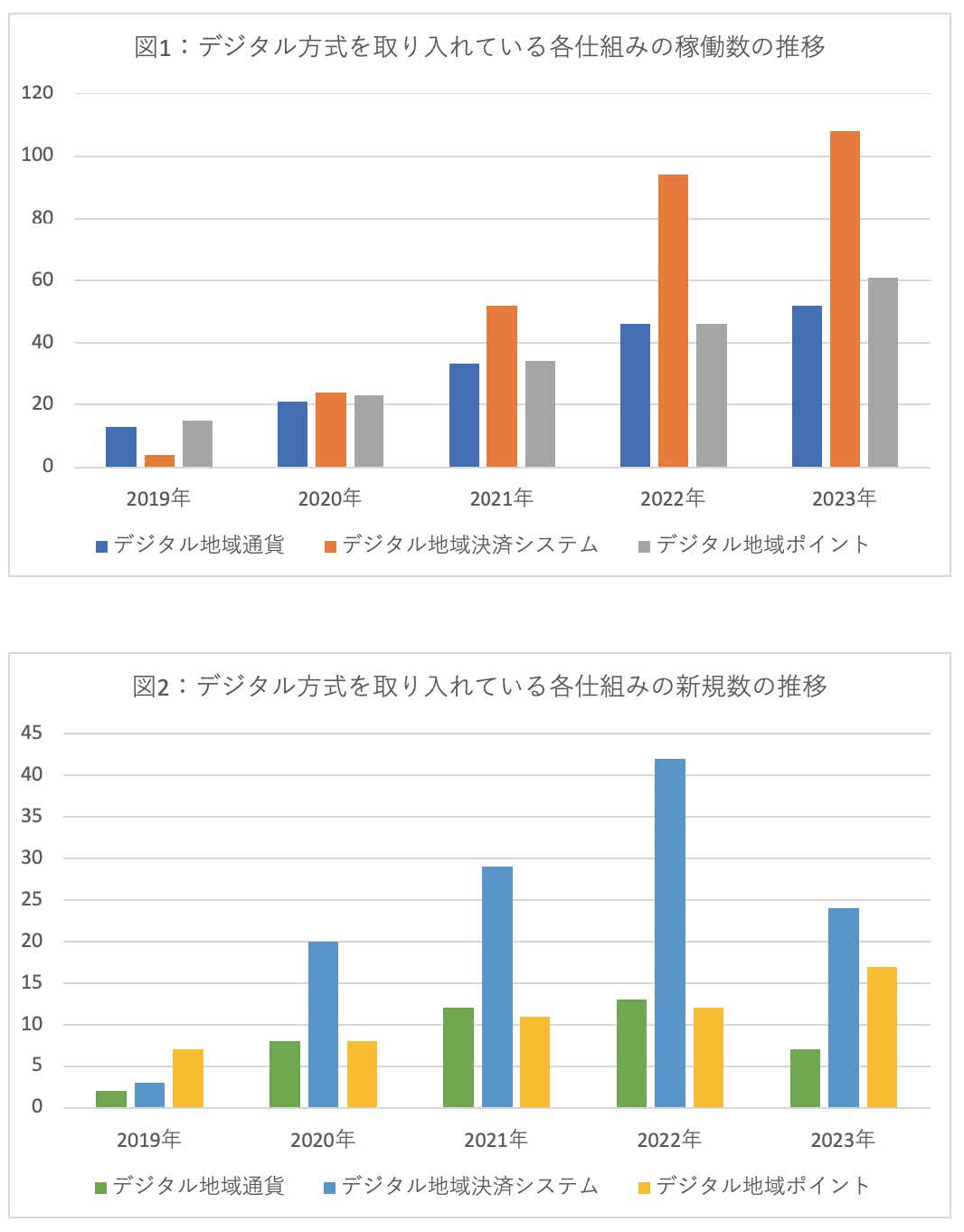

ここでは、地域限定でデジタルで価値の移動(取引・決済等)を行うものについて、デジタル地域通貨、デジタル地域決済システム、デジタル地域ポイントの3つに区分しています。詳細は基準等は「転換点を迎えた地域通貨―デジタル化は必然なのか」にて説明していますが、価値が循環するかどうか、日本円で購入できるかどうか等が、分類基準になります。

調査手法は、別途、毎年行っている地域通貨稼働調査の結果を用いつつ、HP等の公開情報から集計しています。結果は、下記の図1(稼働数)と図2(新規数)の通りとなります。2023年末のアナログ地域通貨を含めた結果については、2024年秋頃に速報版を公開予定です。

※地域決済システムと地域ポイントの一部については、両方の仕組みを組み込んだものもあり、それらについては両方にカウントしています。なお2023年12月末のデジタル方式の各仕組みの総数は221でした。

<参考文献>

泉留維(2023)「転換点を迎えた地域通貨―デジタル化は必然なのか」『オムニ・マネジメント』32(5),4-11頁

下記にて無料閲覧可能(2024年1月27日時点)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000078820.html